(2007/5)雑誌の記事との出会いから

佐世保の某所で入手したアメリカのRC雑誌を読んでいてガツンときたニュージャンルのロッククローリング。

日本ではあまり流行っていないようです。

雑誌に掲載されている競技会では、タイヤのサイズで2.2とSuperクラスがあり、2.2は2WS、Superが4WSで、テニスボールを半分に割ったパイロンを通過してタイムを競うようです。

多分パイロンタッチは減点なんでしょうね。

元々検索ワードが思いつかないってのもありますが、改造方法がネットで検索してもあまり引っかからないですし、今までの経験を元に手探りでTLT-1ベースのクローラーを作ることにしました。

はじめから取説どおりに組み立てるつもりはありません。^_^;

まずは、トラックっぽいボディである、スタジアムブリッツァーのボディとロングホイールベース化の為のDF03のドライブシャフトを注文。

雑誌を見ながら「それ」っぽく組み立ててみます。

モーターはイーグルの60T、ピニオンはカワダの12Tです。12Tピニオンはケースを削らないと付きません。

タイヤの径に左右されますが、この仕様でスピード的には徒歩と同じくらいです。

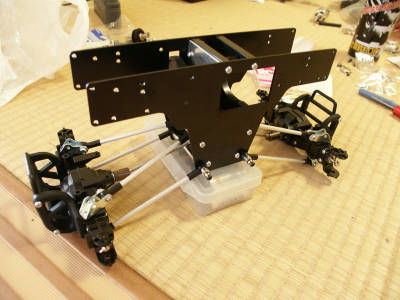

とりあえず長足化します。

90度ストロークします。

メインシャシーは、ストロークを多く取る為に干渉しそうな部分をカットします。

京商のMTタイヤを履かせます。

トラックのボディがくる前はホーネットのボディを載せていました。

とりあえず、ボディを載せて試走しましたが、バッテリーの搭載位置が高すぎてヒルクライムすらできないマシンでした。

また、タイヤの径も小さくて底突きしまくりで走破性も最悪のマシンでした。

ちなみに、センターはデフロック、F,Rデフは粘土を詰め込んで重くしています。

強烈な失敗作だったので対策を行います。

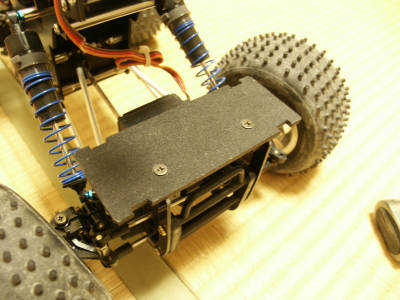

バッテリーの搭載位置をフロントサーボの上に持ってきてタイヤにしっかり過重がかかるようにします。

スタジアムブリッツァーのボディを載せます。でも、タイヤがボディと干渉しまくるのでストロークを制限します。(激しいボディカットは嫌い)

タイヤはグリップはしませんが、より大径のタミヤのモントラ用タイヤにします。

センターはTA04のギヤデフ仕様をロック、前後デフもロックします。ロックしたらベルトが激しく歯飛びするようになったので、テンショナーを適当な位置に取り付けて対策をします。

ホイールベースもさらにロング化します。(プロペラシャフトは切断してジョイントでつないで伸ばしています)

で、なんだかんだ走っていると、やはりタイヤの粘りのなさにガックリきてしまいます。

てな訳で、アキシャルのリザードロック2.2を購入。モアブ2.2は使用者が多いのでパス。

タイヤを交換するだけで走りががらっと変わります。

そして、トビーのワイドトレッドスペーサー(片側16mmのやつ)

これで横方向に転びにくくなりました。

次にバネ抜き。

ストロークを稼ごうとすると、車高を上げて重心が上がるし、ボディも浮いた感じになってかっこ悪いのでバネを抜きました。

安定感が増したので、しばらくこれで行きます。

で、ここからスケール派に転向します。(笑

HPIのジープラングラールビコンのボディを購入しました。

ボディに合わせる為、ホイールベースを約32cmまで伸ばしました。

リヤ側のボディマウントも延長します。

色は、現行のレスキューグリーンメタリックを意識して塗装しています。

タミヤの金と黄緑のポリカスプレーを混ぜてエアブラシで吹いています。

もうこの大きさはTLT-1ではありません。。。

ウネウネ感が良い感じです。

F-350ハイリフトで余った、マフラーも付けてみました。

1mm厚のカイダックプレートでアンダーガードも作ります。

ギャップでの引っ掛かりが減りました。

ナンバーはいつものです。

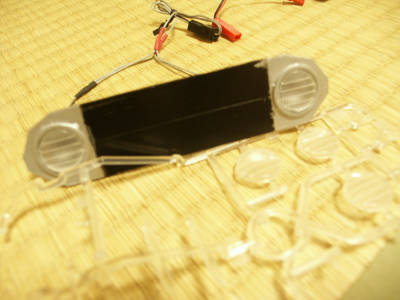

次は電飾です。

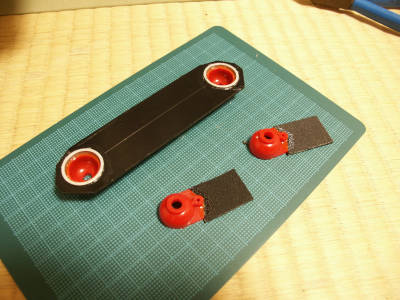

タミヤのストップランプキットのプラパーツや、ミニッツのホイールを使ってベースを作成します。

ちなみに、フロントのレンズはF-350ハイリフトの余ったレンズ部品を使用しています。

初の屋外走行。

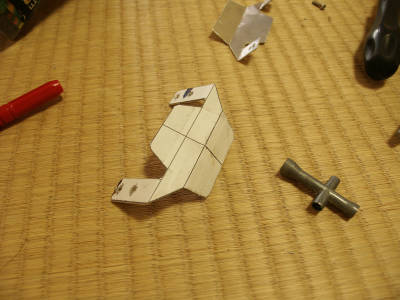

プラ棒と、プラ版でショベルを作ります。(色はクレオスの黒鉄色)

2.2クラスはもともとスケール重視の2WSなので、リヤサーボを外します。

サーボセイバーをFRPで強化します。

バンパーを外し、リンクの取り回しを変更します。(バッテリーもより低く搭載しなおします)

スキッドガード(要はバンパーみたいなもの)を1mm厚のアルミ板で作成します。

ロワリンクを4mmネジにして頑丈にすると同時に、曲げ加工してギャップでの引っ掛かりを減らします。

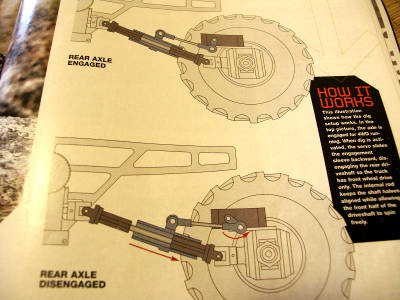

再びアメリカの雑誌登場。

Eジーラの「82008 ドライブシャフトセット」が2セット(4本)ようやく手に入ったので、プロペラシャフト強化とフロントディグシステム(front

dig)を追加してみます。

なんで、フロントディグかわからないのですが、リヤの駆動を切ったり繋いだりして2WD⇔4WDを切り替えます。

2WDになるメリットは何でしょうね。恐らく、小回りや登坂時にリヤが駆動してひっくり返るバンザイ事故防止でしょうか。

#バンザイ事故の本当の意味は違いますが…

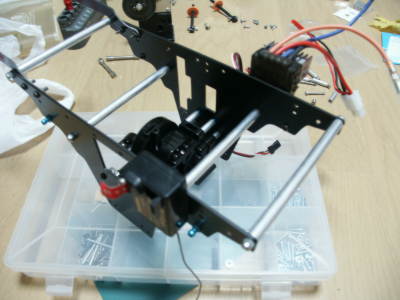

私の場合、センターデフをギヤデフ化してロックしているので、下の写真のように、デフカップの代わりにTLTのデフシャフトABを使ってEジーラーのパーツと合体させます。(ちなみに、デフシャフトは2mmの穴を開けて固定しました。)

結構ごっつい感じにつきます。

上から。ちょっとわかりにくいですね。

部品を作るのは簡単なのですが、伸びた時と縮んだ時のリンケージをうまいこと調整するのに4時間以上掛かりました。(;´Д`)

下から。うーん、これもちょっとわかりにくいですね。

やっぱ、ディグの動作がわかるyoutubeの動画を貼ります。^_^;

プロペラシャフトが暴れているのはご愛嬌ということで…

原因はわかっているのですが、力尽きたので時間がある時に直します。

しかし、金属のプロペラシャフトの時より、随分静かになりました。

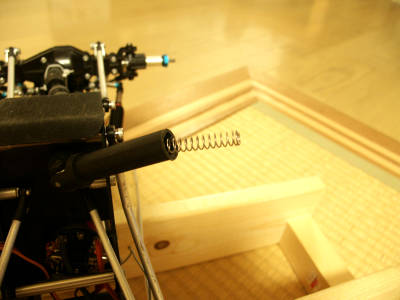

プロペラシャフトが抜ける可能性があるので、抜け防止にバネを仕込んでテンションを掛けておきます。

ブレが激しかったジョイントも手を加えました。イモネジで片側からのみ固定していたので樹脂パーツがどうしても歪んでブレていました。そこで、3mm穴を開けてネジを貫通させることによりブレを抑えました。

アキシャルのビードロックホイールを手に入れました

上が今まで使ってたタミヤのホイールで、下がアキシャルのホイール(ビードリングは未取付状態)です。

念のために大体のサイズを書いておきます。

ホイール幅

タミヤ:50mm

アキシャル:36mm+ビードリング2枚(5mm)

オフセット(ホイール内側から6角ハブまでの距離)

タミヤ:11.5mm

アキシャル:6mm+ビードリング1枚(2.5mm)

RC4WDのサイトを見ていると、スーパーナローは38mm、ナローは43mmなので、アキシャルのホイールその中間といったところでしょうか。

走破性アップのために、フロントホイールには鉛を巻いてみます。

下調べでは釣具屋の板オモリなるモノを使っているのを見つけたので、近所の店に行ったらすごく小さかったです…

重さを量ってもらったら、パッケージ込みで43g。価格は168円。これを大量に買い込むのはちょっと…と思い、ホームセンターでオーディオ用?の鉛を買いました。両面テープつきなので楽チンです。

帰宅後重さを量ったら、パッケージ抜きで218gでした。価格は580円。どちらがお徳かは自明ですね。

そしてホイール組み付け。

ネジ48本を締めこみました。鉛を巻いたり、タイヤのねじれを気にしながらなので、1時間弱掛かりましたorz

インナーを交換予定なので、また外すかと思ったら…(泣

リンクの取り回しを変更します。

ノーマル(図左)ではシャシーが左右にぐらつくので、アッパーリンクを評判のよいVリンク(Aリンク)(図中)にしました。

お手軽さと取り回しの都合上、Vリンク風(図右)なんですけどね。

図の赤線がアッパーリンクです。

実際の取付はこんな感じです。

ロアリンクを広げるとリンクが地面に引っかかってしまうので、お勧めできません。

たったこれだけで左右のぐらつきが抑えられました。

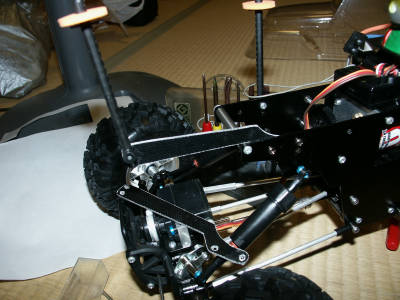

段差を降りる時に、前のめりになってボディに直接衝撃が行かないように、グリルガードを作ります。

ボディに、サベージ用のガードをつけようかと思いましたが、それではボディを守ることにはあまりならないので、シャシーからFRP板を延長して前まで出します。ボディによって形状が変わるかもしれないので分割式にしています。

ボディとは干渉もなく、絶妙のクリアランスでついています。これでボディの寿命も延びるか?

サーボプレートをFRPにしました。

樹脂プレートはステア時に反ってしまいますが、これはガッチリ固定できます。

いよいよ、サーボの力の逃げ場がなくなってきました。^_^;

2008年5月

CR-01の走りを先日見て、ノーマルでもソコソコ走っていたのに危機感を感じて、TLTに手を入れます。^_^;

お題は「低重心化」です。

フレームをワイドにするため、はしごのパイプを自作します。

L字アングル材をイチイチ切るのは面倒なので、既に良い感じに穴が開いているアングル材をギヤボックスやアンダーガードの固定に使います。

ギヤボックスは、パジェロボディの自作クローラーと同じ、TA−01のギヤボックスを使用します。

斜め上から。

下から。アンダーガードをつけていない状態です。

プロペラシャフトの角度がきつくなったため、プロペラシャフト内にバネを仕込んでいたことによる不具合が出ていますが、走破性に影響が出なければそのままにしておきます。

幅広TLTって違和感ありますね…

でも確実に低重心になっています。

シャシーがワイドになったのでバッテリーを縦置きにします。

バッテリーが縦置きになったので、ワイドトレッドをやめてナロー化します。(右側がナロー後)

プロペラシャフトの不具合を解消するために、ダンパー内にスプリングを仕込みましたが、解決しませんでした^_^;

仕方ないので、傾いたまま走るか(;´Д`)

ついでに、たまに動作がおかしくなるディグも見直しを行いましたが、こちらも根本解決には至ってませんねぇ。。。

結構ナローになりました。

メリットとデメリットとどっちが大きいかなぁ。

ドラグ(ドラッグ?)ブレーキについて

そんなブレーキつきのアンプなんて買えない私は、3VCの機能でドラグブレーキを実現してみようと考えました。

3VCはスイッチ1にスロットルプリセットを割り当てることが出来ます。

スイッチ1がONの時に、スタート機能(取説58ページ)で弱いバック(ブレーキ)が掛かるようにしておけば、ドラグブレーキが完成?します。

とは言っても、試す場所が思いつかない…^_^;

ストロークは減りますが、スケール感重視で、シャシーを延長してダンパーを起こしました。

リヤのリンクは、ディグの再調整が面倒で大きな変更はしていませんでした。

しかし、ホーシングからシャシー側にディグのサーボを移したことにより、再調整の手間が大幅に省けました。

アッパーリンクの取り回しを変更しています。

上から見るとこんな感じ。

タイヤを

Pro-Line Hammer 2.2" M3 Crawler Tire with Memory Foam #1145-12 (右側)

交換してみました。

幅、径ともアキシャルのロックリザードより小さくなります。

これを書いてる時点で京商が扱っているのはM3コンパウンドのノーマルインナーです。

インナーの外径はロックリザードとほぼ同じでした。

このメモリーフォームと呼ばれるインナーは低反発で、M3コンパウンドとあわせてグリップを発揮しそうです。

Hammerってハマー?ハンマー?と迷っていましたが、タイヤにハンマーのマークが有ったので「ハンマー」なんでしょうね。

で、ハマーは「Hummer」なんでしょうね。よくわかりませんが。

送信機(3VC)の取説を読んでいると、3ch目を3ステップ(上・中・下)で操作できると今頃判明したので、ディグを改良してみました。

操作 :上 ←→ 中 ←→ 下

前進時:4WD←→リヤフリー←→リヤロック

後進時:4WD←→リヤフリー←→リヤフリー

となります。

リヤロックにしていないのは、ロック状態でバックさせるとリンケージがプロペラシャフトに絡んでしまうので、逃げるように加工しました。(リヤロックでバックする状況はあまり考えられないですし…)

youtubeの動画を貼っておきます。

TLT-1 TLT rock crawlring crawler なんかの検索ワードで海外のTLTをみることができます。

|