京商 ミニッツレーサー

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| タイヤの直径 お古:22.4mm(ミニッツカップレギュ違反^^;) 新品:24.4mm:一皮むけた状態を想定(まっさらは24.6mm) 直径2mmの差で新品が1.089倍直径が大きい |

|

| ちびったタイヤの速度 | 新品皮むけタイヤの速度 |

| 20km/h | 21.78km/h |

| 21km/h | 22.869km/h |

| 22km/h | 23.958km/h |

| 23km/h | 25.047km/h |

| 24km/h | 26.136km/h |

最高速で2km/hの差は約10mのストレートでは50cm前後差がつくと妄想できます。

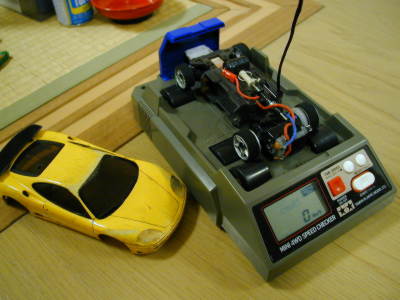

実際新品タイヤをつけてタミヤのミニ四駆用スピードチェッカーで計測してみると、21km/h→23km/hとスピードアップしました。

タミヤのミニ四駆用スピードチェッカーです

最高速を測ることが出来ます(トルクは測られないのでマシンの調子をみる目安として使っています)

モデナのボディはどんなにクラッシュしてもまだ割れないのでかなり頑丈です(^^ゞ

| |

||||||||||||||||||||||||||

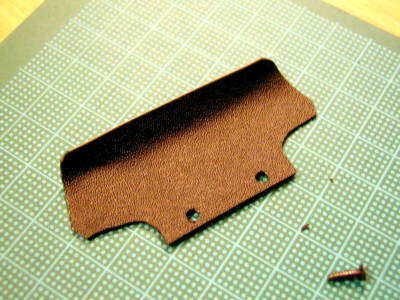

バンパー追加今までモデナでしか走っておらず気付かなかったのですが、インプレッサのボディに載せ換えて不便なことが出てきました。それは 1・今まで乗り越えていたコースの壁を乗り越えられない。(ぉぃ 2・ボディのフロントにすぐひびが入る。 という事です。 1は多少我慢できるとしても、2はランニングコストににも関わるので対策が必要です。 京商のFRPジェルシートも購入しており、いつでも補強できるのですが、先にサーキットで実践している方を参考に1と2を同時に満たせるようテトラのカイダックプレート(1mm)を購入し加工しました。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

とりあえず簡単なカットのみで取り付けます。このままではもちろん走らないので(笑)、ボディの形状に合わせてカットします。 | |||||||||||||||||||||||||

|

はさみとカッターでカット済みのバンパー。 この材質懐かしいです^^; ドライヤーで温めて先端を曲げ、障害物を乗り越えやすくします。 取り付けは通常のバインドビスだとネジの頭が路面に干渉しやすくなるので2mmの皿ビスでボディマウントと共締めします。 バンパー下部のネジの段差を無くす為に3mm穴を開けます。 注意)温まると一気にグニャグニャになるので少しずつ様子を見ながら加工します。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

完成の図 これで、最長不倒記録を樹立できそうです。(ちゃんとコース走れよ(爆)) ジャンプ時のフロントタイヤの衝撃も緩和されそうなのでナックルへの負担も減りそうです。(だからコース走れよ(更爆)) 何だかタミヤのタムテックでもこんな事していました… 自分で工作できる方はPDFで汎用タイプの型紙を作っているのでこちらからダウンロードして、ボディ形状に合わせてカットしてください。(MR-01以外はシャシー形状に合わせて一部加工が必要です。ネジ位置は変わりません。) |

|||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||

ビートルのボディにしてみました(2005.4)実はショートホイールベースと思って買ったのですが、ミドルサイズだったんですね(汗)ハイマウント化するにはMZ2とMZ3のパーツが必要です。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

ビートルカップカーをイメージしてオートスケールコレクションのボディに自作ステッカーを貼りました。 フロントバンパーもオーバーハングに合わせて新調しています。 傷が入る前に記念撮影。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

リヤウイングは可変式です。メカニカルオタクなもんで重量関係無しに作りました。^^; インプレッサ22Bより3グラム重くなりました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

”オヤジ入ってる”ステッカーも作成^^; オヤジプロセッサ搭載です。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

ボールデフはMR02のモノを流用しています。4mmのスペーサーを入れるだけでいけます。(こだわる方はもう少し調整した方が良いです) | |||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||

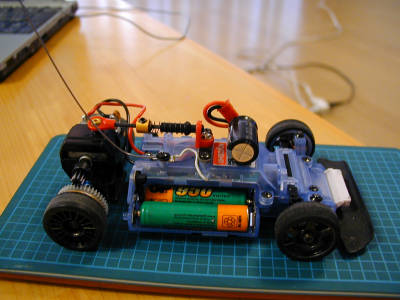

MR-02ハイマウントを作ってみました(2005.5)MR-02の余りものパーツをもらってMR-02ハイマウントを作りました。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

普通に作っても面白くないのでハイマウント仕様にしました。 ピッチングダンパー前側のステーはFRPから切り出しています。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

MR-02+ニュービートルボディの組み合わせで、モーターマウントがボディに干渉しなくなりました。(MR-01だと干渉していました) ボディも少し広がりますが、これはこれで重要です(笑) |

|||||||||||||||||||||||||

|

搭載前のボディ幅は69.5mm、シャシー全幅は前後とも70mmなので本来はタイヤがボディに収まらないのですが、搭載後にボディが広がるお陰でタイヤが収まるようになります。 フロントに2度のキャンバーをつける事により左右のタイヤ幅(上側)が68.8mmになり余裕で収まるようになります。 ボディ裏のライトとフロントフェンダー部分はかなり削ります。 |

|||||||||||||||||||||||||

| MR-01に比べ全然小回りがきかなくなりましたが、みんな走っているので何とかなるでしょう。(汗) 幅広&低重心なお陰でMR-01&ハイマウント特有の危なっかしい走りが随分影を潜めました。 |

||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||

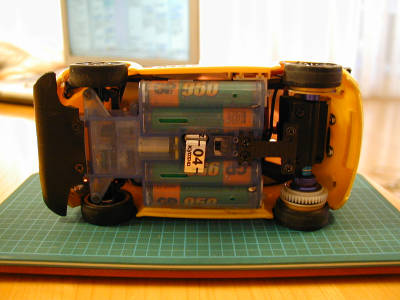

インテレクト(2005.5)周りで評判のインテレクトバッテリーですが、私も出た頃(数ヶ月前)に1セット購入していました。しかし、周りが言うほど私にとって素晴らしい性能ではありませんでした。 GP950のほうがよっぽど良かったのです。 一度レースの決勝で使用して以来、イマイチだったので練習や予選でしか使っていませんでしたが、最近になって化けの皮(バッテリーの皮^^;)がはげて私の評価が低い原因がわかりました。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

上が皮が剥けた(縮んだ)セル。 よっぽど高温になったのでしょうね。 パワーよりも長持ちさせる為に丁寧な充放電をしていたんですけどね… 10パックちょっとしか使っていないですし… |

|||||||||||||||||||||||||

満充電時と軽く使用した後の各セルの電圧を測定してみます。

軽く使用後ってのが、使用条件が全く同一ではないので漠然としていて申し訳ないですが、表から言える事は、明らかにインテ750の中に1本、足を引っ張っているセルがあるということです。(苦笑) レースで使用した時、5分経過辺りからパンチが無くなってきたのもこのセルのせいだと思われます。^^; GP950は使用頻度が高いのに綺麗に電圧が揃っています。インテ750も高いレベルで各セルの電圧が揃えば素晴らしいのでしょうけどね… 周りの評価はインテレクトの方が高いですが、またハズレを引くのも嫌だなぅ…^^; 私の数少ないサンプルの結果ですから、軽く読み流してください… |

||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||

ランチャストラトスにしてみました(2005.10)しばらくビートルで挑戦していまして、飽きたと言う訳ではないのですが、苦手なウレタン路面&ホイラータイププロポのミニッツカップも終わり、一区切り付いたのでボディを載せ変えました。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

可変リヤウイングはカイダックプレート+塩ビ板で作っています。 ホイールはテスタロッサ用を、蛍光オレンジに塗装しています。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

赤い部分を削り、マウント場所を上の方で安定させるために、プラ板も貼り付けます。 | |||||||||||||||||||||||||

| シャシーはMR-02を使っています。そのままではフロントタイヤが干渉するので、ボディの内側を削り、更にマウント位置も上げました。 テスタロッサのホイールにすることにより、ツライチになります。 現在セッティング中ですが、良いマシンができそうな予感です。 |

||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||

アルファロメオ電飾化(2005.12)レースにナロークラスが新設された為、アルファロメオのホワイトボディを買って電飾化しました。来年からは速さ以外で目立つようにします。(爆) |

||||||||||||||||||||||||||

|

リヤウイングはインプレッサのものです。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 白色LEDが明るすぎる為に、光がボディを透過しました。他のボディでも起こる可能性がありますが、そんな時はアルミテープを貼って遮光します。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

テールランプも光ります。 |

|||||||||||||||||||||||||

| この時は、LEDをスロットルオフ(ブレーキ連動)で光が強くなるようにしていませんでしたが、リレーを使って実現できたので以下に回路図をアップします。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 解説も必要ないくらいの簡単な図ですが、ショートさせるとミニッツのコントロールユニットを破損させる可能性がありますので、自己責任でお願いします。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

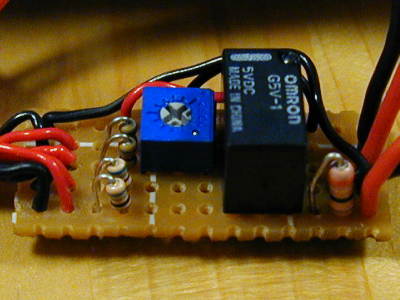

実際はこんな感じに組みあがります。 リレーは後付けになってしまったので、もっとスマートな配置があるかもしれません。基盤の裏にも抵抗を置いてますし… |

|||||||||||||||||||||||||

| これを収縮チューブで覆えば完成です。 残り物で作りましたが。。。 |

||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||

単セル放電器とファン付バッテリー充電ホルダーサーキットで単セル放電器の話題が出たので、工作欲が出てきたのとバッテリーのセル毎の状態を少しでも知りたかったので、とうとう単セル放電器作ってしまいました。バッテリーホルダーも某社の製品を使用していましたがアルミの筒の中にセルを詰め込んで充電するので真冬でも手で触れないほど熱を持つのが嫌で、以前使ってたホルダーにジャンクのPCファンとヒートシンクを取り付けました。あと筒の両端をゴムで固定する仕組みも好きにはなれませんでした。^^; |

||||||||||||||||||||||||||

|

安定化電源で動作する仕様になっています。 単セル放電器は部品代だけで3000円位、バッテリーホルダーはファン・ヒートシンクのジャンクが52円と手持ちの部品で済みました。 気が向いたら回路図をアップします(^^ゞ |

|||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||

ボディ塗装既製品のボディに飽きてきたのでオリジナルカラーで塗装してみました初めは走らせるつもりでも仕上がってくるにつれ勿体なくなって飾りになってしまいます(笑) 私は色を塗るだけでは面白くないのでタミヤカスタマサービスからデカールを入手しています 注意点はミニッツの方が1/24スケールよりも小さいということです R32スカイラインで縦30mm横5mm小さかったです |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| スバル360モデナ(笑) タミヤ 1/24スバルインプレッサ98モンテカルロ仕様のデカールを使用しています デカールの配置を除けば単色塗りなので楽でした |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| ファルケンスカイライン GT-R Gr.N こちらはタミヤの同モデルのデカールを使用しました 2色塗りですが前側は色を混ぜないといけなかったのでかなり苦労しました |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 混ぜた色は筆塗りだと仕上がりが悪いのでエアブラシで塗装します |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| NSX適当に塗装されてかわいそうな仕様 掲載しないと浮かばれないので… 随分前ですが、プラモの塗料が余ったので発売したてのNSXのホワイトボディを購入し塗りました |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| ランサーエボリューションVI放送禁止仕様(爆) お子様に聞かれると説明に困る言葉が各所に散りばめられています 2005年2月に三菱のディーラーで特別レースがある予定なので突貫工事で仕上げました デカール作成からクリアー吹きもいれてたった3日間です(汗) |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| フェラーリ360モデナ 今度は飾り用のボディではなく戦闘用のボディです。購入時のモデナ(黄)がボロボロだったので、傷などをパテ埋めし、余った塗料で塗りました。デカールもインプWRCのデカールの余り物です。^^; ヘッドライトも擦れてボロボロだったので反射ステッカーを貼っています。フロントバンパーはよく擦る場所なので、Dフレックスカッティングシートを貼って取替えを容易に出来るようにしています。 毎回仕上がりが粗いのに写真写りが良いです。(笑) |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| インプレッサ マンクスラリー仕様 戦闘用のボディを作っていたつもりが飾りになったボディです(笑) 戦闘用には以前レースの景品で貰ったインプレッサ22Bを使います… 英国ラリー選手権に参加していたロスマンズカラーのレガシィをベースにインプレッサマンクスラリー仕様を作ってみました。 マンクスラリーはターマックのラリーですがマッドフラップとラジエーターのガードを付けてグラベル仕様っぽくしています。 ホイールはそれっぽいデザインの物を金に塗装し、赤と金の線はDフレックスで作製。スポンサーステッカーはIllustratorやPhotoShopを駆使して作っています。マッドフラップは薄いプラ板+白のDフレックスで強度を持たせて両面テープでつけています。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 限定オートスケールコレクション ミニッツのカラーリングコンテストに応募して抽選で当たったボディです。 アルミホイールのデザインもなかなか良いです。 右側にシリアル番号が打刻されていますが、シリアル番号はかなり若いです。 もちろん飾りです。^^; |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| フェアレディZ IMSA仕様 ミニッツカップのコンデレ狙いで作ったのですが、見事にスルーされてしまいました。 Z32のIMSA仕様をベースに作っていたのですが、資料を調べる過程でグランツーリスモ4にも設定があることに気づき、少しやる気をそがれました。^_^; |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| ミノルタヴィッツ Gr.A仕様 70スープラがグループAで戦っていた時のカラーリングです。 よくできています(自画自賛) |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| ロスマンズミニパリダカール仕様 ポルシェ959がパリダカに出ていたときのカラーです。MINIじゃなくてBMWじゃないの?って突っ込みはしないでください。 アルファに続く電飾第2弾です。リヤランプはかなり明るいものにしました。 ルーフキャリアはスズメッキ線を半田付けして作りました。 4灯ライトはランチャストラトスのものを薄く削って使っています。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| アクシアスカイラインGr.A仕様 タミヤのデカールをうまい事切り詰めて使用しています。 グループAらしく、横から排気管を出しています。電飾つき。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| マクラーレンSLRカストロール仕様 タミヤのカストロールスカイラインGr.Nデカールの流用ですが、色が限定品(オリーブメタリック?みたいな感じの名前)だったため代用品としてフィニッシャーズのジャガーグリーンを使いました。 色は思ってたのと全然違いますが、これはこれでいい色です。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| スプリンタートレノGr.A仕様 実車はレビンがこのカラーですが、ミニッツにレビンがないのでトレノで塗りました。チンスポ、リヤスポは自作です。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| ロスマンズGT-R仕様 R36をランエボのラリー車風のカラーに塗装しました。クリアは今までで一番厚く塗ったおかげで、ツヤツヤです。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| ミノルタインプレッサ仕様 上のヴィッツと同じカラーにしました。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| マルボロインプレッサ仕様 ランエボのマルボロカラー風です。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| アドバンヴィッツ仕様 今風?のアドバンカラーです。マフラーはアルミパイプで作成。 フェンダーへのタイヤの干渉を避けるために、ボディのサイドマウントを加工して、わずかにボディを前寄りにしています。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| アバルト500 アセットコルセ 特に参考にしたカラーリングはないです。メインカラーはフィニッシャーズのセルリアンブルーです。 小物パーツは、ハセガワのミラーフィニッシュでメッキ風を演出してみました。これは使えます。 STUDIO27のカーボンデカールも、マークソフターを使って随所に貼っています。(ルーフのモール以外の黒く見えるところ) リヤフェンダーへのタイヤの干渉が気になったので、ボディのサイドマウントの位置をずらし、約1mm上げています。 羽根が折れやすいと聞いたので、1mm厚のカーボンフラットバーで上下挟んで強化しています。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| フィット マルボロカラーでスポンサーはアイルトンセナ時代のものを使っています。 マフラーは自作。 赤は、クレオスのシャインレッドの上から蛍光ピンクを塗装しています。 写真はピンクの色が強いですが、見る角度や光源によっては、もっと赤く見えます。 |

||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||

ティーズプロジェクト(ティーズホビー)

福岡市西区拾六町から更に西区の果てに移転して、RC専門店から、バイク&RCショップに生まれ変わりました。

1階はバイクとRCパーツ、2階がサーキット(かなり広い)という構成なっています。

田舎なので、人通りも少なく、店の前で茶でも飲みながら、ぼぉーっとしてリフレッシュできます。^^;

駐車場は10台以上は停められるし、ピットエリアはとても広いので使いやすいです。

ただし、住宅が隣にあるので、夜間は静かにしないといけません…

ウレタンコースは、私が好きなナローマシンでは転びやすく、とても苦手なんですが、知り合いがいるので、見学にはよく行っていました。

その見学のお陰か、だんだん「自分でも走ることができるんじゃないか?」と言う気分になってきて、たまに走るようになってきました。

コンクリやカーペットは、比較的適当なセットで、誰でも走ることが出来ましたが、ウレタンはごまかしが効きません。

真面目にセッティングします。

京商ミニッツカップのファイナリストを出しているだけあって、店もお客もセッティングのノウハウも沢山持っていますし、よく研究されています。

そのサポートのお陰で、私もあまり苦労することなく、イライラしない程度に走ることができるようになりました。(私の中では、すごい進歩です)

#ホントは、何でも自分でやらないと気が済まないのですが、通い詰めている訳ではないので、ついつい、先人の知識に頼ってしまいました。。。

また、ボディ塗装派の私にとっては、ボディに傷が入りにくいのも良いところですね。

ウレタンはヒットすると車体が引っ掛かったように急減速するのがとても嫌なところですが、ボディの塗装がはげる事は余りありません。

慣れると、上手に?ヒットするようになります。

走行後にコンパウンドで磨けば、元通りですし、走行前に保護テープ(パソコンサプライ品の伸びる透明テープ)を貼れば、ほぼ無傷です。